病的近視における脈絡膜新生血管とは

病的近視における脈絡膜新生血管とは

病的近視における脈絡膜新生血管(みゃくらくまくしんせいけっかん)は病的近視の方の5~10%に起こる病気で、眼底(がんてい)で出血やむくみを生じる病気です。現在、治療法は大きく進歩し、きちんと治療を続ければ、症状の改善が期待できるようになりました。

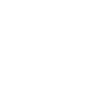

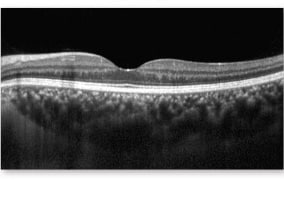

正常な状態

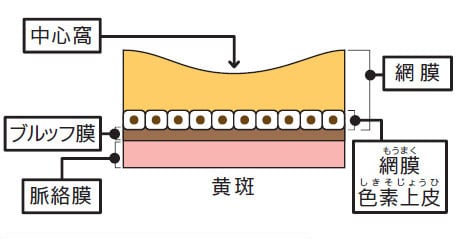

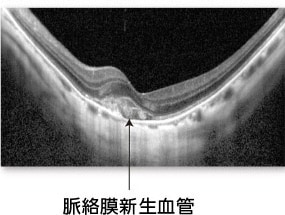

病的近視における脈絡膜新生血管

日本における近視性網膜症

日本人の近視性網膜症の有病率は1.7%と報告されています。男性に比べて女性の有病率は約2倍です。

■日本人の近視性網膜症※の頻度

| 人数(人) | 近視性網膜症(%) | |

|---|---|---|

| 男性 | 9/776 | 1.2 |

| 女性 | 24/1,116 | 2.2 |

| 合計 | 33/1,892 | 1.7 |

安田 美穂,Monthly Book OCULISTA 2013;4: 11-16より改変

※:本研究における近視性網膜症の定義はびまん性萎縮病変、限局性萎縮病変、

ラッカークラック(ブルッフ膜の断裂)近視性黄斑変性(黄斑部萎縮)のうち、少なくとも1つがみられるものです。

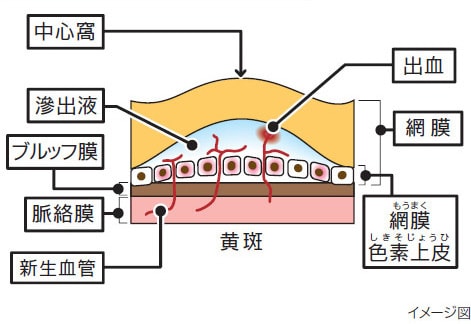

近視と病的近視

近視はアジア人では約40%にみられます。病的近視は、近視のなかでも眼の前後の長さが伸びているため、さまざまな眼底の病気を伴うものをさします。眼の前後の長さは小児期から青年期にかけて延長します。

■アジア人の近視の割合

安田 美穂,Monthly Book OCULISTA 2013;4: 11-16

Wong TY et al., Am J Ophthalmol 2014; 157:9-25より改変

脈絡膜新生血管は、眼底(がんてい)で

出血やむくみを生じる病気なんだね

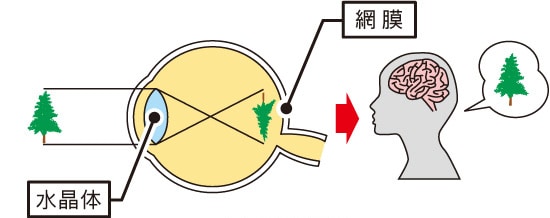

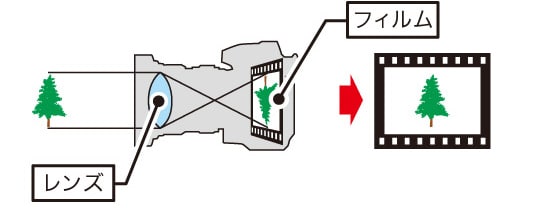

ものが見える仕組み

目に入った光は、水晶体(すいしょうたい)などで屈折し、網膜(もうまく)に達した後、脳で認識されます。カメラにたとえると、水晶体はレンズ、網膜はフィルムのはたらきをしています。

<人の仕組み>

<カメラの仕組み>

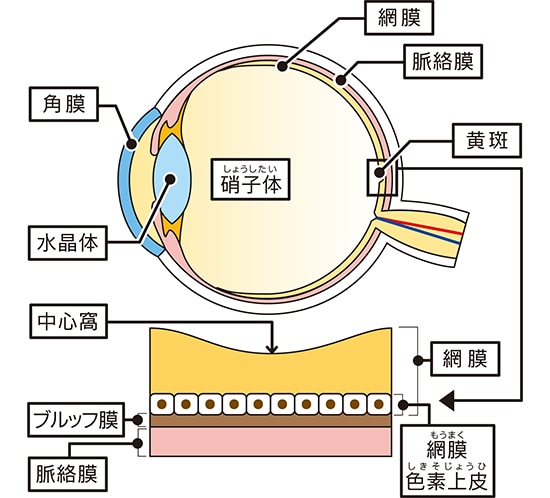

視力の大切な役割を担う「黄斑」

網膜の正面からみると、ほぼまん中に、黄斑(おうはん)と呼ばれるほかの部分より少し黄色く見える部分があります。黄斑はものの詳細を見分けたり、文字を読んだりするのにとても大切な場所です。

網膜の最外側には網膜色素上皮があり、その外側にブルッフ膜、脈絡膜などがあります。

<正常な黄斑>

黄斑はものの詳細を見分けたり、文字を読んだりするのにとても大切な場所なんだ

見え方の変化

脈絡膜新生血管が起こると、新生血管からの出血や、もれ出た血液成分(滲出液)があるため、見えない部分ができたり、ゆがみが生じたりします。

<ゆがんで見える>

<見えない部分がある>

網膜に出血やむくみがあるから

見えない部分やゆがみが生じるんだね

眼科の検査

病的近視における脈絡膜新生血管を診断するため、もしくは治療の経過をみるために、主に次のような検査が行われます。

・視力検査

指定の距離から、視力検査表を片眼ずつ見て、どの大きさまで見えるか調べます。

見えにくい場合は、検査表に近づいて測定します。

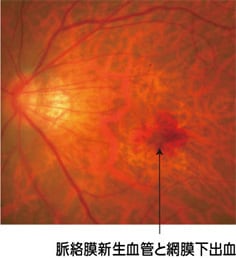

・眼底検査

目の奥に光りをあてて、網膜を直接観察します。

網膜の血管の様子、出血や網膜のむくみ(黄斑浮腫)の状態を見ることができます。

<正常>

<病的近視における脈絡膜新生血管>

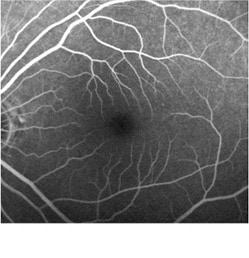

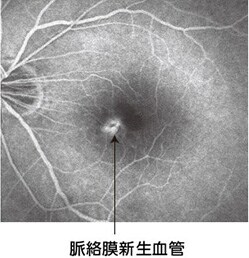

・蛍光眼底造影

蛍光色素の入った造影剤を腕の静脈から注射して、眼底カメラで眼底の血管を観察します。

血管の形や位置、血管からの血液中の水分のもれ具合などがわかります。

<正常>

<病的近視における脈絡膜新生血管>

※検査の際には造影剤を注射するため、まれに吐き気や嘔吐、アレルギー反応などの副作用が起きることがあります。

検査中に何か異常を感じたら、速やかに医師に伝えてください。

・光干渉断層計(OCT)

網膜は層構造になっており、その層構造を断面的に観察する検査です。

網膜のむくみ(黄斑浮腫)の状態がわかります。

<正常>

<病的近視における脈絡膜新生血管>

・その他の検査

屈折検査や眼の長さの検査などを行うことがあります。

自分の症状を知るためにも、まず検査!

気になったらすぐ病院へ!

病的近視における脈絡膜新生血管の治療法

病的近視における脈絡膜新生血管に対して、現在行われている主な治療法は以下のものがあります。

抗VEGF薬治療

病的近視における脈絡膜新生血管の発生にはVEGFという物質が関与しています。そのため、VEGFのはたらきを抑えるお薬を目に注射します。

網膜光凝固術

レーザー光線を網膜の新生血管のあるところに照射し、新生血管の成長を止めます。

黄斑移動術

黄斑の中心部にある「中心窩」を移動させてしまう手術法です。

新生血管抜去術

網膜の一部を切開して、新生血管を直接抜き取ってしまう手術です。

現在は抗VEGF薬治療が

主流になっているようだね

監修 九州大学 総長 石橋 達朗 先生

福岡歯科大学 総合医学講座 眼科学分野 教授 大島 裕司 先生