網膜静脈閉塞症(もうまくじょうみゃくへいそくしょう)とは

網膜静脈閉塞症とは

網膜静脈閉塞症は、網膜の静脈が詰まっている状態です。

網膜の静脈が詰まると静脈の圧力が上がり、網膜の血管が広がったり、蛇行したり、出血したりします。また、網膜に血液中の水分がたまったりして、むくみ(黄斑浮腫)を起こします。

網膜静脈閉塞症の種類

網膜静脈閉塞症は、詰まった静脈の場所により、網膜中心静脈閉塞症、網膜静脈分枝閉塞症などに分類されます。

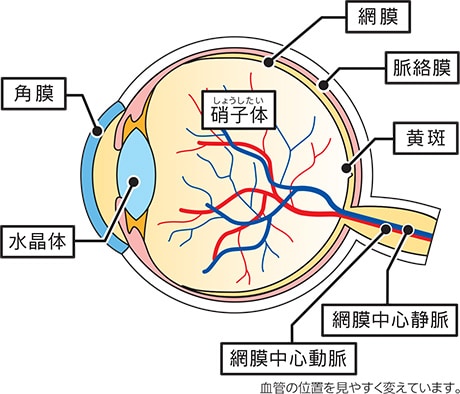

網膜中心静脈閉塞症

眼球の後方にある網膜中心静脈(根本)が詰まって発症

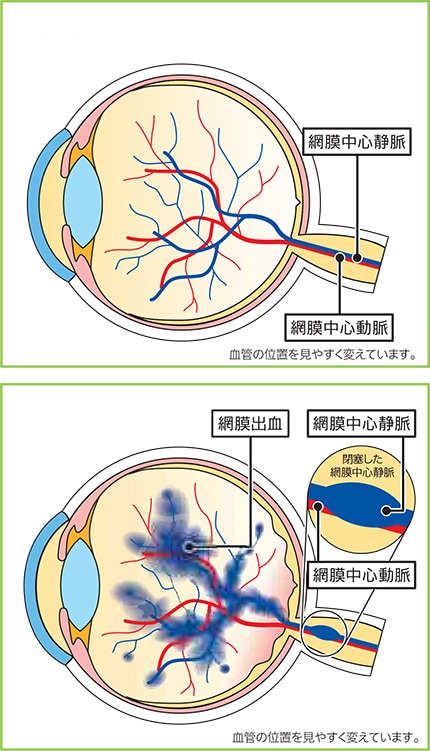

網膜静脈分枝閉塞症

静脈が網膜内で枝分かれしている部分(枝の部分)が詰まって発症

参考:半側網膜中心静脈閉塞症

網膜中心静脈閉塞症の特殊例。網膜中心静脈が2本ある人があり、2本のうち1本が詰まって発症するもの

網膜中心静脈閉塞症とは

網膜中心静脈閉塞症は、網膜中心静脈という血管が、詰まっている状態です。

網膜中心静脈が詰まると静脈の圧力が上がり、網膜の血管が広がったり、蛇行したり、出血したりします。また、網膜に血液中の水分がたまったりして、むくみ(黄斑浮腫)を起こします。

網膜静脈分枝閉塞症とは

網膜静脈分枝閉塞症は、網膜の静脈(血管)が詰まっている状態です。主に網膜の動脈と静脈が交差している部分に血栓ができ、血管が詰まります。

網膜の静脈が詰まると静脈の圧力が上がり、網膜の血管が広がったり、蛇行したり、出血したりします。また、網膜に血液中の水分がたまったりして、むくみ(黄斑浮腫)を起こします。

網膜静脈閉塞症は、網膜の静脈が詰まってる状態なんだね

日本における網膜静脈閉塞症

40歳以上の日本人では網膜静脈閉塞症の有病率は2.1%との報告があります。 男女共に有病率は年齢と共に増加する傾向にあります。

■日本人の網膜静脈閉塞症の有病率

| 調査年 | 1998年 | ||

|---|---|---|---|

| 対象人数 | 1,775人 | ||

| 対象年齢 | 40歳以上 | ||

| 有病率 (患者数) |

網膜静脈閉塞症全体 | 網膜中心静脈閉塞症 | 網膜静脈分枝閉塞症 |

Yasuda M et al, Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010; 51(6): 3205-9より作表

網膜静脈閉塞症になりやすい人

網膜静脈閉塞症は、年を重ねると発症しやすい病気で、高血圧や動脈硬化と深い関連があります。網膜静脈閉塞症の患者さんの多くは、高血圧のある方です。これは、高血圧により、血管がダメージを受けること、つまり動脈硬化が影響しています。

高血圧のほかにも、血管自体の炎症により発症したり、糖尿病などの血液の粘性が増す病気がある方でも発症しやすくなります。また、緑内障のある方も発症しやすいと言われています。

網膜静脈閉塞症になりやすい人

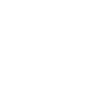

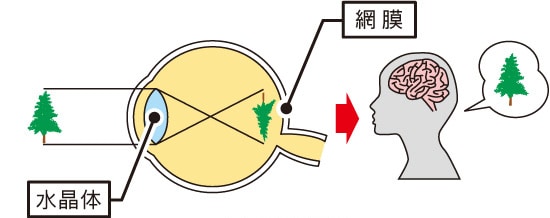

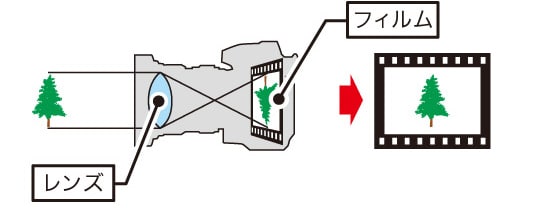

ものが見える仕組み

目に入った光は、水晶体(すいしょうたい)などで屈折し、網膜(もうまく)に達した後、脳で認識されます。カメラにたとえると、角膜はレンズ、網膜はフィルムのはたらきをしています。

<人の仕組み>

<カメラの仕組み>

視力の大切な役割を担う「黄斑」

網膜は張りめぐらされた血管により栄養を補給され、そのはたらきが保たれています。

眼球の後方にある網膜中心動脈と網膜中心静脈は、網膜内で血管が枝分かれして、網膜全体に広がっています。

網膜を正面からみると、ほぼ真ん中に黄斑(おうはん)と呼ばれる、少しくぼんだ黄色い部分があります。黄斑はものの詳細を見分けたり、文字を読んだりするのにとても重要な場所です。

黄斑はものの詳細を見分けたり、文字を読んだりするのにとても大切な場所なんだ

見え方の変化

網膜静脈閉塞症では、網膜の静脈が詰まってしまうため、網膜に出血やむくみ(黄斑浮腫)が起こります。そのため、視力が急に下がったり、ものが見えにくくなる、見えない部分があるなどの症状が出ます。特に黄斑部分に出血やむくみができると、かすんだり、黒っぽく見えたり、ゆがんで見えたりします。

■急な視力低下

■出血したところが黒っぽく見える

網膜に出血やむくみが起こるから、かすんだり、黒っぽく見えたり、ゆがんで見えたりするんだね

眼科の検査

網膜静脈閉塞症を診断するため、もしくは治療の経過をみるために、主に次のような検査が行われます。

・視力検査

指定の距離から、視力検査表を片眼ずつ見て、どの大きさまで見えるか調べます。

見えにくい場合は、検査表に近づいて測定します。

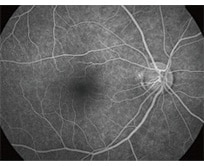

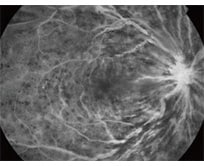

・眼底検査

目の奥に光をあてて、網膜を直接観察します。

網膜の血管の様子、出血や網膜のむくみ(黄斑浮腫)の状態を見ることができます。

<正常>

<網膜中心静脈閉塞症>

<網膜静脈分枝閉塞症>

・蛍光眼底造影

蛍光色素の入った造影剤を腕の静脈から注射して、眼底カメラで眼底の血管を観察します。

血管の形や位置、血管からの血液中の水分のもれ具合などがわかります。

<正常>

<網膜中心静脈閉塞症>

<網膜静脈分枝閉塞症>

※検査の際には造影剤を注射するため、まれに吐き気や嘔吐、アレルギー反応などの副作用が起きることがあります。

検査中に何か異常を感じたら、速やかに医師に伝えてください。

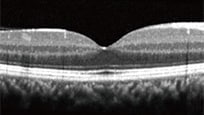

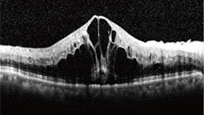

・光干渉断層計(OCT)

網膜は層構造になっており、その層構造を断面的に観察する検査です。

網膜のむくみ(黄斑浮腫)の状態がわかります。

<正常>

<網膜中心静脈閉塞症>

<網膜静脈分枝閉塞症>

・その他の検査

上のような検査の他に、見える範囲を調べる検査(視野検査)、光に対する瞳孔の動きを調べる検査(対光反射)、光に対する網膜の電気反応を記録する検査(網膜電図)、血液の流れを調べる検査(血流速度の測定)や、合併症として緑内障が起きていないかを調べる検査(眼圧検査、隅角検査)などを行うことがあります。

自分の症状を知るためにも、まず検査!

気になったらすぐ病院へ!

網膜静脈閉塞症の治療法

網膜静脈閉塞症に対して、現在行われている治療法には以下のものがあります。

抗VEGF薬治療

網膜静脈閉塞症に伴う黄斑部のむくみには、VEGFという物質が関与しています。そのためVEGFのはたらきを抑えるお薬を目に注射します。

レーザー光凝固

レーザー光線をむくみのあるところに照射して、むくみを抑えます。また、光凝固は重症化を防ぐために予防的に行われる場合もあります。

ステロイド療法

炎症を抑える作用があるステロイド薬を目に注射して、黄斑のむくみを抑えます。

硝子体手術

他の治療法で十分な効果が見られない場合や硝子体出血が起こっている場合などには硝子体手術が行われることがあります。

網膜静脈閉塞症に対しては

様々な治療法があるんだね

監修 九州大学 総長 石橋 達朗 先生

三重大学大学院 医学系研究科 臨床医学系講座 眼科学 教授 近藤 峰生 先生